La ofensiva legal contra el trabajo informal en San Luis: ¿orden urbano o limpieza social?

En los últimos meses, una serie de medidas municipales de tres ciudades de la provincia de San Luis han puesto en el centro del debate la concepción del espacio público y los derechos de quienes lo habitan. Se trata de ordenanzas que prohíben actividades como el cuidado y lavado de autos o la venta ambulante.

Las mismas han sido presentadas por los gobiernos locales como soluciones para garantizar la seguridad y el orden. Sin embargo, un análisis más profundo y pormenoriza, junto a investigaciones sociales sobre el tema, permiten evidenciar mecanismos solapados que los gobiernos imponen con estas medidas: la estigmatización y la criminalización de la pobreza.

Un recorrido por los hechos: prohibiciones y desalojos

El caso más reciente ocurrió en los accesos al Hospital Central «Ramón Carrillo» de Juana Koslay. Vendedores ambulantes, algunos con más de dos años de trabajo en el lugar, fueron desalojados por inspectores municipales y efectivos policiales. Según su testimonio, recogido por un medio local, el operativo se realizó «de palabra», sin una orden escrita que lo justificara. Como agravante, en su nueva ubicación se les impidió armar gazebos para protegerse del sol, una medida que ellos mismos califican de incongruente. «Ellos hablan de salud pública, pero nos exponen de esta manera» al rayo del sol, denunciaron.

Este incidente no es aislado. Los concejos deliberantes de Villa Mercedes, la ciudad de San Luis y Merlo han sancionado normativas que prohíben el trabajo de lavacoches, conocidos despectivamente como «trapitos», la venta ambulante y similares.

En Villa Mercedes, se prohibió expresamente pedir dinero por cuidar o lavar autos tras la ordenanza aprobada pro el Concejo Deliberante en julio de este año. El proyecto fue impulsado por la concejala Karina Maranguello, prohíbe la actividad de cuidacoches, lavacoches y limpiavidrios en la vía pública.

En San Luis ciudad, el intendente Gastón Hissa impulsó una medida cuyo proyecto original fue presentado el 9 de abril y sancionado en agosto de este año. La misma castiga estas actividades con multas que van de 200 a 500 Unidades Monetarias Municipales (UMM) y de acuerdo a las actualizaciones trimestrales atadas a la inflación. Es decir, los montos podrían ir de $20.336 a $50.840. Como contrapartida, el Municipio capitalino ofrece como un «Programa de Capacitación en oficios».

La ofensiva se extiende más allá de la vía pública

Pero este «reordenamiento» del municipio de la ciudad de San Luis va mas allá e intensificó su campaña visitando los locales comerciales frente a la Plaza Pringles. Allí, amenazó con multar a propietaries y vendedores que permitan acceder a agua a trabajadores informales que pretendan realizar la tarea de limpia coches. Esta disposición inédita amplía el radio de la persecución, castigando con multas a quienes practican la solidaridad y el apoyo mutuo con trabajadores de la economía popular, buscando cortar las redes de supervivencia que la comunidad teje por fuera de los canales formales.

En Merlo, una ordenanza regula y restringe las actividades de «limpiavidrios», «manteros» y «artistas callejeros». Un recordatorio del estado de situación es lo sucedido en marzo de este año con el joven trombonista que fue reducido y detenido por reclamar un permiso para trabajar. El trabajador informal, se presentó en el municipio luego de que se le impidiera desempeñar su trabajo debido a la polémica ordenanza municipal que regula el uso del espacio público y prohíbe el trabajo informal en todo el ejido Merlo. Cuando protestaba pacíficamente dentro del edificio municipal, el artista fue reducido y esposado. El suceso tomó estado publico ya que vecines presentes en el lugar cuestionaron la manera en la que se llevó a cabo el procedimiento que terminó con la demora del manifestante.

El trasfondo: lo que la investigación social revela

Para comprender el recorrido de impronta conservadora que avanza en San Luis, resultan interesante los aportes del trabajo de investigación de la Licenciada en Trabajo Social Constanza Alloatti, quien durante el 2023 analizó la violencia simbólica, estigmatización y pánico moral en comentarios de notas del Diario La Capital versión digital, hacia trapitos y cuidacoches en la ciudad de Rosario.

La investigación, realizada en la Universidad Nacional de Rosario, identifica, tres dinámicas clave que parecen materializarse en las ordenanzas:

- Violencia Simbólica. La teórica Rita Segato, citada en el trabajo, la define como el mecanismo más eficiente de control social. No opera con la fuerza física, sino a través de estereotipos que naturalizan la dominación. Al prohibir una actividad laboral de los sectores más vulnerables y asociarla discursivamente con la ilegalidad, las normativas ejercen esta violencia sutil pero profunda, transmitiendo el mensaje de que ciertas personas «no pertenecen» al espacio que se desea proyectar.

- Pánico Moral. Acuñado por el sociólogo Stanley Cohen, este concepto describe el proceso por el cual un grupo es identificado como una amenaza para los valores sociales, alimentado por una cobertura mediática sensacionalista. En este escenario, la figura del «trapito» se transforma en un «chivo expiatorio» perfecto, un enemigo interno sobre el cual se descargan ansiedades sociales más complejas, como la percepción de inseguridad. La generalización de un caso aislado de conflicto termina estigmatizando a todo un colectivo.

- Criminalización de la Pobreza. La investigación de Alloatti muestra cómo, en el imaginario colectivo, se da por sentado que ser «trapito» implica ser delincuente. Los comentarios analizados van desde calificarlos como «ratas» hasta desear abiertamente su muerte. La ley, en lugar de corregir este prejuicio, lo institucionaliza. Convierte la condición de pobre en sospechosa y la necesidad de trabajar, en un delito.

La reflexión necesaria: ¿Qué ciudad se está construyendo?

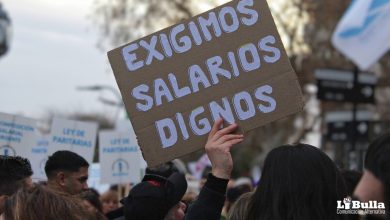

Ante a este panorama, donde el Estado expulsa aun gran sector de la población que necesita de las actividades informales para vivir dada la falta de empleo formal, surge una pregunta inevitable: ¿qué modelo de ciudad se pretende impulsar? Las medidas parecen apuntar a un espacio público “ordenado”, aséptico y controlado, donde la visibilidad de la pobreza es considerada una falla que debe ser corregida o eliminada.

Sin embargo, la evidencia académica indica que estigmatizar y criminalizar no resuelve los problemas de fondo: la falta de trabajo digno y la desigualdad estructural. Por el contrario, los profundiza, creando un círculo vicioso de exclusión y marginalidad. La prohibición, sin alternativas reales y consensuadas, no integra; segrega. No pacífica; confronta.

El verdadero desafío, entonces, parece ser encontrar un equilibrio donde la convivencia nazca no del miedo o la represión, sino del reconocimiento del otre, de una regulación inteligente y, sobre todo, de políticas de inclusión genuinas que no se limiten a cursos de capacitación otorgados después de haber destruido los medios de vida autogestionados.

La diferencia entre una ciudad-museo y una ciudad viva y justa reside en la respuesta a una pregunta simple pero crucial: ¿se está solucionando un problema o se está eliminando a las personas que lo sufren?